「火の玉ストレート」を武器に243セーブ(日本プロ野球歴代4位)を積み重ねた藤川球児さん。

登板する状況が毎回違う「抑えピッチャー」として、どのようなメンタルを持っていたのか。

どのように気持ちを切り替えていたのか。

引退後に初めて出版された著書「火の玉ストレート プロフェッショナルの覚悟」から、抑えピッチャーのメンタルを学びましょう。

抑えピッチャーとしての心のあり方

抑えピッチャー(以降抑え投手)は、9回の最終回にゲームを締めくくるために登板します。

英語ではCloser(クローザー)と呼ばれており、勝っている場面で投げるケースがほとんどです。

それゆえ、抑え投手には重圧がかかります。

重圧がかかる状況で、藤川さんは何を考えていたのか。

僕がマウンドに上がるときは、「斬られさえしなければいい」という感覚だった。「負けなければいい」という考えである。

『火の玉ストレート プロフェッショナルの覚悟』 藤川球児・著

たとえば、3点リードでマウンドに立った場合。

2点取られても試合に勝てばOKということです。

個人の記録を意識しすぎると、1点も与えたくないという気持ちが出てしまいかねません。

しかし、大切なことは「試合を締めくくること」

あくまで試合に負けないことを一番に考えるにすることで、気持ちの余裕を持たせていたのですね。

形があるようで形がない

剣豪・宮本武蔵さんは、著書『五輪書(ごりんのしょ)』にてこう語っています。

有構無構(うこうむこう):構えあって構え無し

構えがあるようで無い。相手に即応して、なんとしても斬るという心である

真剣での斬りあいは、負け=死を意味します。

構え(形)に拘るのではなく、相手に応じて動く心が求められます。

著書の中でこう語っている藤川さんは、似た考え方を持っていると言えます。

僕の野球観に理想する展開があるとすれば、それはおそらく「無形」である。(中略)必ずしも、三振を奪いにいくことだけが最上の策ではない。

『火の玉ストレート プロフェッショナルの覚悟』 藤川球児・著

バッターから「ストレートとわかっていても打てない」と言われたほどの豪速球を武器に数多くの三振を奪ってきた藤川さん。

しかし、三振を毎回狙っていたわけではなく、状況に応じた最善の投球を心がけていたからこその結果なのです。

状況を正しく理解し、すばやく判断する

「状況に応じた判断を…」といっても、簡単ではないですよね。

前述の通り、抑え投手が投げる場面は毎回違います。

ノーアウト・ランナーなしから始まるとは限りません。

当然、シビれる場面で投げたことも多々あったでしょう。

リリーバー(抑え投手を含めたリリーフ投手のこと)には状況を正しく理解し、すばやく判断する能力が求められる。

『火の玉ストレート プロフェッショナルの覚悟』 藤川球児・著

藤川さんは抑え投手に求められるのは状況を正しく理解することと、すばやく判断することだと言います。

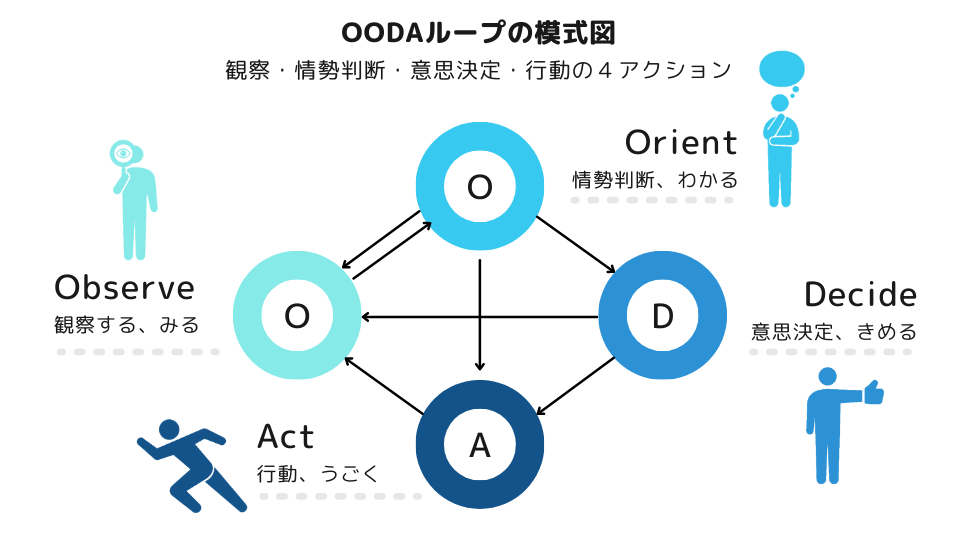

アメリカ空軍のパイロットであり軍事著作家のジョン・ボイドさんが考案したOODA LOOP(ウーダループ)をご存じですか?

見て、判断し、すぐに決断して行動する。

これを体系化した意思決定ツールの一つです。

・見る/判断する/決める/行動するの4アクション

・状況次第で、「わかったらすぐに行動」のようにショートカットもする

・よくわからないときはとにかく見る(観察する)

次は何番打者なのか。何点差でアウトカウントはいくつか。ランナーはいるのか。

状況をいち早く見て判断してきたからこそ、すぐに気持ちを切り替えることができたのですね。

いつどんな状況で投げるかわからないからこそ、心の準備ができるメンタルを持っていたのでしょう。

納得いくまで見続ける

一方で、藤川さんは時間をかけて見続ける時もあったのです。

投球内容に納得がいかない時は、試合後から明け方まで録画を何度も見たこともあったのだとか。

納得できるまで反省を繰り返せば、沈み込んだ気持ちを引きずらずにすんだ。

『火の玉ストレート プロフェッショナルの覚悟』 藤川球児・著

試合中はすぐに判断して気持ちを切り替える一方で、試合後は納得がいくまで考える。

納得いかずに後回しすることは、結局またモヤモヤする気持ちが出てきてしまいます。

自分が納得できるまでやることが、次へのモヤモヤを残さない藤川さんなりの切り替え方なのです。

魔球と言われた「火の玉ストレート」

藤川さんの積み重ねたセーブ数は、そのストレートの質だけでなく、『気持ちの切り替え』という、結果にふさわしいメンタルを持っていたからこその実績なのです。